L’ombra di un’indagine di vaste proporzioni si allunga ora sulle vicende legate alla proliferazione di piattaforme online dedicate alla diffusione non consensuale di immagini femminili, un fenomeno che configura una grave violazione dei diritti umani e una profonda lesione alla dignità personale.

Le inchieste, precedentemente distinte, sembrano convergere verso un’unica, più ampia indagine, con l’obiettivo di sviscerare le dinamiche, le responsabilità e le reti criminali che si celano dietro a questo mercato dell’umiliazione.

Al centro dell’attenzione, il gruppo Facebook denominato ‘Mia Moglie’ rappresenta un caso emblematico.

La piattaforma, diventata un vero e proprio palcoscenico virtuale per la condivisione di fotografie private, spesso estrapolate da profili personali o rubate da fonti non autorizzate, ha dato luogo a un’escalation di commenti denigratori, insulti e una profonda cultura dell’odio nei confronti delle donne coinvolte.

L’atto di pubblicazione, deliberato e condiviso, costituisce un chiaro esempio di revenge porn, un termine che ingloba la diffusione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, con l’intento di causare danno emotivo, psicologico o sociale.

Tuttavia, la vicenda ‘Mia Moglie’ non è un caso isolato.

L’indagine più ampia intende collegare questa piattaforma ad altre simili, analizzando la loro interconnessione e la possibile esistenza di una struttura organizzata che mira a sfruttare la vulnerabilità delle vittime per fini illeciti, che possono variare dalla semplice soddisfazione voyeuristica alla ricattazione e all’estorsione.

Le implicazioni legali sono complesse e in evoluzione.

Il reato di revenge porn, pur essendo introdotto nel codice penale italiano, necessita di un’interpretazione e un’applicazione che tengano conto delle peculiarità del web e delle nuove forme di abuso online.

La diffusione virale delle immagini, la difficoltà di tracciarne l’origine e l’anonimato offerto da alcune piattaforme rappresentano ostacoli significativi per le indagini e per la tutela delle vittime.

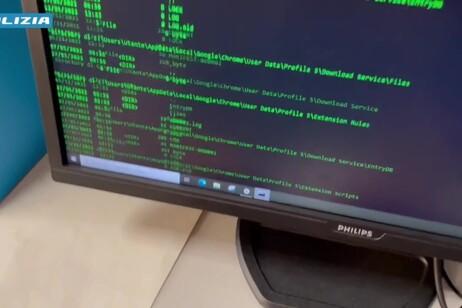

La Procura di Roma, guidata dai magistrati inquirenti, dovrà ricostruire la filiera di responsabilità, identificando non solo coloro che hanno pubblicato le immagini, ma anche coloro che hanno contribuito alla creazione e alla promozione di queste piattaforme, nonché i gestori dei server e degli spazi di hosting utilizzati.

Sarà inoltre fondamentale accertare se vi siano stati accordi o collaborazioni tra i diversi gruppi e le persone coinvolte, al fine di smantellare completamente la rete criminale.

Oltre all’aspetto penale, l’inchiesta pone interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare l’educazione digitale, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità online.

È imperativo sensibilizzare i giovani sui pericoli del web, insegnando loro a proteggere la propria privacy e a denunciare le violazioni.

Parallelamente, è necessario sviluppare strumenti e tecnologie più efficaci per contrastare la diffusione di immagini non consensuali e per proteggere le vittime da ulteriori danni psicologici e sociali.

La battaglia contro questo fenomeno richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle piattaforme online e della società civile nel suo complesso.