La sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), a cui ora si fa riferimento, pone un sigillo di inammissibilità sul ricorso presentato da Alfredo Cospito, interrompendo così la sua battaglia legale contro l’applicazione del regime carcerario di massima sicurezza, il 41-bis.

Questa decisione, lungi dall’essere una semplice conclusione burocratica, rappresenta un punto di snodo in una vicenda complessa, intrisa di questioni giuridiche, politiche e sociali che hanno acceso un acceso dibattito pubblico in Italia e oltre.

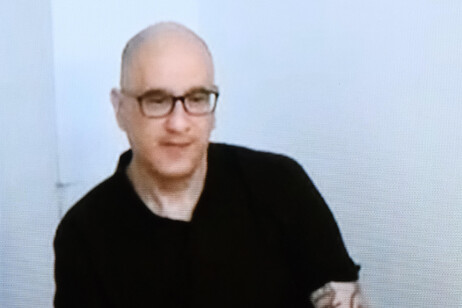

La vicenda di Cospito, anarchico noto per le sue posizioni radicali e per aver intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro il 41-bis, aveva acceso un faro sui limiti del diritto penitenziario e sulla sua compatibilità con i principi fondamentali della dignità umana e del diritto alla salute.

Il 41-bis, inizialmente concepito per detenuti appartenenti a organizzazioni criminali di stampo mafioso, è stato esteso anche ad altri soggetti, sollevando interrogativi sulla sua applicazione in casi in cui la presunta pericolosità non è legata a specifiche attività criminali in corso.

Il ricorso presentato a Strasburgo si concentrava sulla presunta violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che vieta trattamenti inumani o degradanti.

Cospito sosteneva che l’isolamento prolungato e le restrizioni imposte dal regime 41-bis avessero compromesso gravemente la sua salute fisica e mentale, configurando una violazione dei suoi diritti fondamentali.

La decisione della CEDU, pur riconoscendo l’importanza delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Le motivazioni, pur complesse e tecniche, si basano principalmente sulla considerazione che il ricorso fosse tardivo, presentato oltre i termini previsti dalla Convenzione.

Tuttavia, la decisione non esclude a priori la possibilità di future impugnazioni, lasciando aperta la questione della legittimità del 41-bis e della sua applicazione nel caso specifico di Cospito.

L’episodio riapre il dibattito su un tema centrale del diritto penitenziario moderno: il bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti umani dei detenuti.

Il 41-bis, con la sua severità e le sue restrizioni, solleva interrogativi etici e giuridici, richiedendo una costante verifica della sua proporzionalità e necessità.

L’applicazione di misure drastiche come l’isolamento prolungato deve essere giustificata da elementi concreti e non può essere basata su presupposti generici o su una mera valutazione della pericolosità sociale.

La vicenda di Alfredo Cospito, e la decisione della CEDU, rappresentano un campanello d’allarme per il sistema giudiziario italiano, invitando a una riflessione più approfondita sui limiti e sulle implicazioni del regime 41-bis e sulla necessità di garantire a tutti i detenuti un trattamento umano e rispettoso della loro dignità, anche in contesti di massima sicurezza.

La questione non è chiusa; si tratta di un processo continuo di verifica e di adeguamento che deve coinvolgere tutti gli attori coinvolti: legislatori, magistrati, avvocati e società civile.