L’approfondimento delle rotte commerciali che attraversarono l’antica Sardegna ha beneficiato di una recente ricerca multidisciplinare, la cui chiave interpretativa risiede nell’analisi isotopica di 48 effigie in bronzo, risalenti al primo millennio a.

C.

Lo studio, pubblicato sulla rivista *Plos One*, è il frutto di una collaborazione internazionale guidata dal Centro Curt Engelhorn di Mannheim (Germania), dall’Università di Aarhus (Danimarca) e ha visto il contributo essenziale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, testimoniando l’importanza del patrimonio sardo nel contesto scientifico globale.

La ricerca non si limita a delineare le competenze metallurgiche locali, ma offre una prospettiva innovativa sul ruolo cruciale della Sardegna nel Mediterraneo durante la transizione tra l’età del bronzo e l’età del ferro, un periodo di profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche.

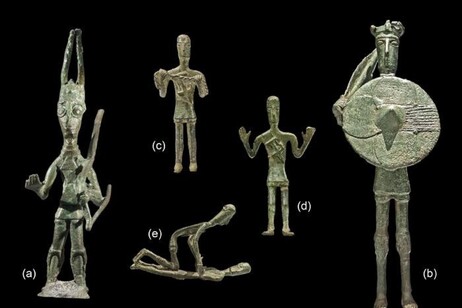

Al centro dell’indagine si trovano i celebri *bronzetto nuragici*, manufatti iconici dell’immaginario sardo, spesso identificati come offerte votive depositate nei santuari, che fungevano da fulcri religiosi e centri di potere.

I campioni analizzati provengono da tre dei siti più significativi: Su Monte, vicino a Serradile, Abini, nel territorio di Teti, e Santa Vittoria, nel comune di Serri, tutti luoghi strategici per comprendere le dinamiche del popolamento e le pratiche rituali dell’epoca.

L’utilizzo di tecniche analitiche all’avanguardia, come la spettrometria di massa con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-MS) e l’analisi isotopica del rame e dello stagno, ha permesso di determinare la composizione metallurgica delle statuette con una precisione senza precedenti.

I risultati rivelano una prevalenza di bronzo, una lega costituita principalmente da rame e stagno, con la presenza di tracce di piombo e, in alcuni casi, di argento e arsenico.

L’aspetto più sorprendente, tuttavia, emerge dall’analisi isotopica del rame.

Contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, le analisi rivelano che il rame utilizzato nella fabbricazione delle statuette non proveniva esclusivamente dalle risorse locali.

L’impronta isotopica del rame, infatti, permette di tracciare l’origine delle materie prime, individuando provenienze geografiche molto distanti dalla Sardegna.

Sebbene la regione dell’Iglesiente-Sulcis, con la sua ricca tradizione mineraria – e in particolare la miniera di Sa Duchessa – fosse certamente una fonte primaria, le analisi hanno identificato anche legami commerciali con aree situate nell’attuale Spagna, in particolare con la valle di Alcudia e il distretto di Linares.

Questi dati suggeriscono una rete commerciale più complessa e ramificata di quanto precedentemente ipotizzato, che coinvolgeva la Sardegna in uno scambio di materie prime con la penisola iberica.

L’identificazione di queste diverse provenienze di rame non solo arricchisce la nostra comprensione delle pratiche metallurgiche sarde, ma offre anche una nuova prospettiva sulla sua posizione strategica nel panorama commerciale del Mediterraneo antico, delineando percorsi di scambio e relazioni che plasmarono la sua storia e la sua identità culturale.

L’indagine, pertanto, costituisce un tassello fondamentale per ricostruire la dinamica di un’economia antica, profondamente interconnessa e basata su relazioni commerciali che trascendevano i confini geografici e culturali.