Cinquant’anni.

Un arco di tempo che, nella sua apparente brevità, si erge come un monumento alla perdita e alla persistenza della memoria.

Il 2 novembre 1975, la luce di Pier Paolo Pasolini si spense brutalmente sull’idroscalo di Ostia, un luogo liminale, un confine tra terra e mare, un’immagine che si accorda perfettamente con l’intellettuale che lo abitava.

La sua morte, a soli 53 anni, non fu semplicemente un evento tragico; fu un trauma per la cultura italiana, un punto di rottura che ha lasciato irrisolti interrogativi e un senso di incompiutezza palpabile.

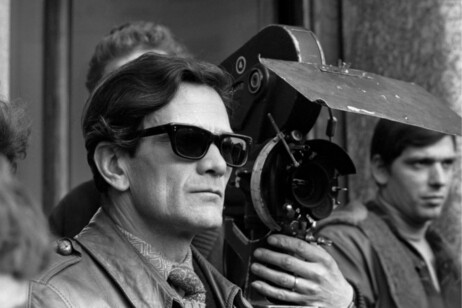

Pasolini, figura poliedrica e scomoda, fu poeta capace di trasfigurare la realtà in versi di potenza evocativa, scrittore che indagò le contraddizioni dell’Italia del boom economico e del sottoproletariato, autore di opere cinematografiche innovative e provocatorie, regista che dipinse un affresco crudo e viscerale della periferia romana, abitante marginale e voce profetica.

La sua opera, profondamente radicata nella realtà sociale e politica del suo tempo, rimane attuale e stimolante, capace di interrogarci sulle disuguaglianze, la perdita di valori, la decadenza morale e la violenza che insidiano la società contemporanea.

Le circostanze della sua morte, avvolte in un alone di mistero, hanno amplificato la sua figura mitica.

Le indagini, i processi, le revisioni, le teorie contrastanti hanno contribuito a mantenere viva la polemica e a sollevare dubbi sulla verità dei fatti.

Chi fu il responsabile? Fu un delitto passionale, un regolamento di conti, un’eliminazione mirata? Le risposte rimangono elusive, lasciando spazio a interpretazioni diverse e alimentando il dibattito.

In questo cinquantesimo anniversario, l’Italia si raccoglie in una serie di iniziative commemorative che spaziano dalle mostre documentarie agli incontri letterari, dai convegni scientifici alle proiezioni cinematografiche.

Da Ostia, luogo del suo ultimo viaggio terreno, a Casarsa della Delizia, dove riposa, l’eco della sua voce risuona ancora, invitandoci a riflettere sul suo messaggio, sulla sua opera e sul significato della sua scomparsa.

Non si tratta solo di ricordare un intellettuale scomparso, ma di riappropriarci di un patrimonio culturale inestimabile, di una prospettiva critica e disincantata che ci permette di comprendere meglio il nostro presente e di guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

Il silenzio che lo avvolge, dopo cinquant’anni, è assordante; e richiede che noi, eredi della sua eredità intellettuale, continuiamo a interrogarci, a denunciare, a sognare, come lui ci ha insegnato a fare.