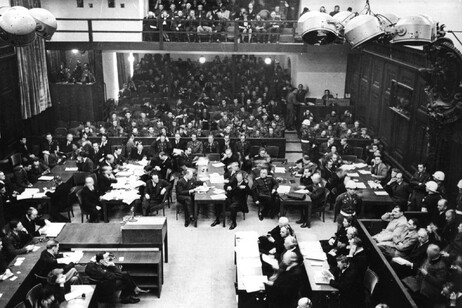

Ottanta anni fa, il 20 novembre 1945, si apriva a Norimberga un processo di portata storica e giuridica ineguagliabile.

Non si trattava di una semplice resa dei conti post-bellica, ma di un tentativo rivoluzionario di applicare il diritto alla leadership di uno Stato in macerie, la Germania nazista.

Al banco degli imputati, figure chiave del regime totalitario: Hermann Göring, figura carismatica e potente, Martin Bormann, l’ombra che gestiva la macchina amministrativa, e molti altri membri di spicco del partito nazista, militari di alto rango e funzionari governativi.

Le accuse erano di una gravità senza precedenti: crimini contro la pace, che implicavano la pianificazione e l’aggressione iniziale, crimini di guerra, per le violazioni delle convenzioni internazionali durante il conflitto armato, e, soprattutto, crimini contro l’umanità, un concetto giuridico innovativo che riconosceva la responsabilità individuale per atrocità su vasta scala, perpetrate contro civili indifesi, ebrei, Rom, oppositori politici, disabili e altre categorie designate come “indesiderabili” dal regime.

Il processo di Norimberga rappresentò una rottura epocale.

Fino ad allora, la responsabilità per le azioni di uno Stato era stata tradizionalmente attribuita allo Stato stesso, un’entità astratta ed immune dal giudizio individuale.

A Norimberga, si affermò il principio della responsabilità individuale, sancendo l’idea che anche i leader politici e militari potevano essere ritenuti colpevoli e puniti per i crimini commessi in nome del loro Stato.

Questo principio, formalmente espresso dal Principio di Personalità del Diritto, segnò un punto di svolta nel diritto internazionale e nell’etica politica.

La Comunità delle Nazioni Unite, attraverso un Tribunale Militare Internazionale appositamente istituito, si assunse il compito di giudicare questi individui, assicurando un processo equo, basato su prove documentali e testimonianze, pur all’interno di un contesto segnato dalla giustificazione storica.

Il processo non si limitò a stabilire la colpevolezza o l’innocenza degli imputati, ma mirò anche a documentare e rendere pubblico l’orrore del regime nazista, fornendo una testimonianza inoppugnabile delle sue atrocità per le generazioni future.

L’eredità del processo di Norimberga è complessa e sfaccettata.

Ha contribuito alla creazione del diritto internazionale penale moderno, ispirando la creazione della Corte Penale Internazionale.

Ha sollevato importanti interrogativi sulla responsabilità dei leader politici, sulla natura del potere e sull’importanza di proteggere i diritti umani anche in tempi di guerra.

Tuttavia, il processo ha anche suscitato polemiche, con alcune critiche focalizzate sulla sua natura di “giustizia punitiva” e sull’influenza del clima politico post-bellico.

Nonostante queste controversie, il processo di Norimberga rimane un monito potente contro gli orrori del totalitarismo e un simbolo della ricerca di giustizia e responsabilità a livello globale.

L’affermazione, con forza, che anche chi agisce “in nome dello Stato” non può sottrarsi alla giustizia.