Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si configura come un crocevia tra memoria e innovazione, un luogo dove il passato parla attraverso voci silenziose e nuove interpretazioni.

Due mostre, in dialogo profondo con la sezione permanente “Domus: Luigi Bazzani e la casa pompeiana”, e un focus sull’opera pionieristica di Gabriel Ivanovič de Rumine, offrono un’occasione unica per ripercorrere il percorso del mito pompeiano nell’immaginario europeo.

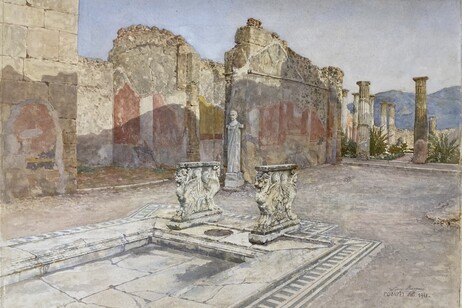

L’esposizione dedicata a Luigi Bazzani, pittore e scenografo (1836-1927), trae origine da un accurato restauro di diciotto acquerelli, parte di una collezione che vanta sedi prestigiose come il Victoria e Albert Museum di Londra e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

L’opera di Bazzani, caratterizzata da una sensibilità cromatica raffinata e una composizione scenografica, rivela la città vesuviana in tutta la sua bellezza perduta, dall’imponente Foro al misterioso Tempio di Iside, fino agli affascinanti dettagli degli interni domestici e dei lussureggianti giardini.

Un panorama variegato si arricchisce con la presenza di una gouache di Giuseppe Marsigli, disegni di Pasquale Maria Veneri, fotografie d’epoca e sculture in bronzo ottocentesche, con un’attenzione particolare rivolta alla Casa del Fauno, simbolo dell’opulenza e del gusto estetico pompeiano.

Parallelamente, la mostra dedicata a Gabriel Ivanovič de Rumine introduce una prospettiva inedita.

Nel 1859, questo aristocratico russo, viaggiando al seguito del granduca Costantino per una crociera nel Mediterraneo, si rivela un pioniere della fotografia, cogliendo con la sua macchina fotografica gli scavi di Pompei.

Grazie a un permesso speciale concesso da re Ferdinando II, de Rumine documenta il sito con una serie di vedute che costituiscono uno dei più antichi reportage fotografici.

La lungimiranza dell’artista lo porta a inviare queste immagini a Parigi, dove vengono esposte alla Société Française de Photographie, testimoniando la rapida diffusione del nuovo mezzo espressivo e il crescente interesse europeo per la città sepolta.

Il MAN custodisce ventotto di queste rare stampe all’albumina, un tesoro dimenticato per lungo tempo, ora restituito al pubblico per la prima volta.

Come sottolinea Massimo Osanna, direttore generale dei Musei Italiani, queste iniziative non sono semplici esposizioni, ma veri e propri strumenti di ricerca che permettono di disvelare nuove chiavi di lettura sul mito di Pompei e sul suo impatto culturale.

Valorizzare archivi e collezioni significa restituire ai visitatori la complessità di un patrimonio che si evolve costantemente, arricchendosi di nuove prospettive e interpretazioni.

La mostra de Rumine, in particolare, offre uno sguardo privilegiato su un momento cruciale nella storia della fotografia e nella costruzione dell’immaginario europeo, illuminando il ruolo che Pompei ha giocato nella nascita di una nuova forma d’arte e nella percezione del passato.

Il Museo, in questo senso, si conferma un luogo di dialogo tra discipline, epoche e culture, un laboratorio vivente dove il passato illumina il presente e proietta lo sguardo verso il futuro.