La stagione teatrale del Teatro della Canzone Napoletana si apre con un omaggio vibrante e complesso alla figura di Raffaele Viviani, attraverso la riproposizione di “Festa di Piedigrotta”, un’opera che si rivela, a distanza di oltre un secolo, sorprendentemente aderente alla sensibilità contemporanea.

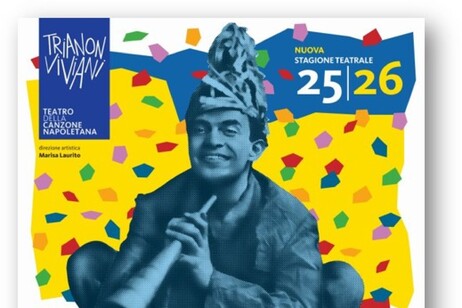

Un cartellone 2025-2026 definito “appassionante” dalla direzione artistica di Marisa Laurito, che si dispiega sotto il segno di una rilettura profonda del patrimonio musicale e teatrale napoletano.

“Festa di Piedigrotta” non è una semplice rievocazione storica; si configura come il capitolo più recente di un progetto curatoriale più ampio, promosso dal teatro pubblico di Forcella e guidato da Nello Mascia, volto a riscoprire e celebrare l’eredità di Viviani, artista a cui il teatro stesso è dedicato.

La produzione, che coinvolge un vasto team di artisti e tecnici, emerge da una serie di atti unici precedentemente messi in scena, consolidando il Trianon come luogo privilegiato per l’esplorazione del teatro popolare napoletano.

La regia di Mascia, affiancata dalle raffinate elaborazioni musicali di Eugenio Bennato, amplifica l’eco attuale di quest’opera nata nel 1919, un tempo di smarrimento e di bisogno impellente di riscatto sociale.

La chiave interpretativa di Mascia trascende la mera ricostruzione scenica, creando un ponte immaginario tra il profondo trauma collettivo del primo dopoguerra – un’umanità “ferita, monca e disorientata”, come la descriveva l’epoca – e le sfide esistenziali del nostro presente, segnato, secondo l’auspicio del Papa Francesco, da una diffusa e frammentata “guerra mondiale”.

La messa in scena si configura dunque come un viaggio nella memoria, intessuto attraverso la metafora pulsante della festa popolare, un rituale collettivo capace di rivelare le contraddizioni intrinseche all’animo umano.

L’opera, ambientata durante la tradizionale festa di Piedigrotta, cattura l’essenza di un’atmosfera carica di allegria, musica coinvolgente e fervore popolare, l’ “ammuina” che pervade la comunità.

La narrazione si articola in due atti distinti.

Il primo atto immerge lo spettatore nelle dinamiche familiari e relazionali che animano la villa comunale durante la festa, con i suoi amori ostacolati, i cortei musicali che illuminano la notte e le marachelle degli “scugnizzi”, figure emblematiche del mondo popolare napoletano.

Il secondo atto culmina con la sfilata dei carri allegorici, intrecciando le storie di lavandaie, disoccupati e di chi anela a una possibilità di riscatto, per concludersi con l’esplosione di fuochi d’artificio e con le danze popolari che sigillano un momento di collettiva catarsi.

L’opera, in definitiva, non si limita a raccontare una festa, ma ne esplora le ombre e le luci, rivelando la complessa dialettica tra speranza e disillusione, tra riso e lacrime, che da sempre caratterizza l’esperienza umana.