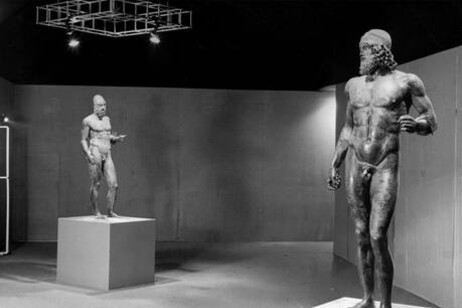

Un recente studio multidisciplinare, pubblicato nell’ambito dell’Italian Journal of Geosciences, getta nuova luce sull’enigmatica storia dei Bronzi di Riace, alimentando una teoria alternativa alle ipotesi più consolidate.

La ricerca, che coinvolge un team di quindici esperti provenienti da diverse discipline – geologia, archeologia, storia, paleontologia, biologia marina, metallurgia e archeologia subacquea – suggerisce che le statue abbiano trascorso un periodo considerevole in ambienti sottomarini radicalmente differenti da quelli in cui furono ritrovate nel 1972.

L’ipotesi siciliana, precedentemente avanzata dall’archeologo Robert Ross Holloway, sostiene che i Bronzi abbiano subito un naufragio lungo le coste siciliane durante i saccheggi romani a Siracusa nel 212 a.

C.

La teoria dominante, che si basa su questa premessa, ipotizza che i Bronzi siano stati successivamente nascosti in acque poco profonde al largo di Riace, Calabria, da trafficanti d’arte in attesa di poterli vendere sul mercato internazionale.

Il nuovo studio ribalta questa narrazione, focalizzandosi sull’analisi dettagliata delle patine di alterazione, delle incrostazioni biologiche (biota) e della composizione chimica delle superfici delle statue.

L’indagine ha rivelato che i segni di sedimentazione e le forme di vita marina adatte a un ambiente di pochi metri di profondità, come quelli di Riace, sono coerenti con un periodo di permanenza limitato, risalente a pochi mesi prima del ritrovamento.

Tuttavia, la presenza di indicatori biologici e minerali inequivocabili – serpulidi circalitorali, croste di coralligeno e patine di solfuro di rame – contrasta nettamente con le condizioni ambientali di Riace.

Questi elementi sono tipici di ambienti abissali, caratterizzati da scarsa illuminazione, bassi livelli di ossigeno e pressioni elevate, come quelli che si trovano a profondità comprese tra i 70 e i 90 metri.

Tali condizioni corrispondono strettamente alla costa ionica siciliana, in particolare nella zona di Brucoli.

Anselmo Madeddu e Rosolino Cirrincione, rispettivamente studioso e geologo dell’Università di Catania, sottolineano che il contributo più significativo della ricerca risiede nell’integrazione sinergica di nuove evidenze scientifiche e di dati preesistenti.

L’approccio multidisciplinare adottato consente di formulare un’interpretazione complessiva e coerente della storia delle statue, superando le frammentazioni interpretative precedenti.

La ricerca apre nuove prospettive per comprendere il percorso delle statue, suggerendo un lungo periodo di permanenza in acque più profonde e in un contesto geografico differente da quello in cui sono state rinvenute, rafforzando così l’ipotesi di un’origine siciliana e riaprendo interrogativi fondamentali sulla loro movimentazione nel corso dei secoli.