Il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino offre, dal 23 ottobre 2026 al 30 marzo 2026, un’immersione critica e approfondita nel fenomeno del brigantaggio italiano, un’entità storica complessa e una potente, spesso distorta, costruzione culturale che affonda le sue radici nel Settecento e risuona ancora oggi.

La mostra “Briganti! Storie e immagini dal Risorgimento a oggi”, curata da Silvia Cavicchioli, direttrice scientifica del Museo, nasce da una collaborazione intellettuale con le Università di Torino, Salerno, Pisa e Padova, e si propone di dissezionare un arco temporale vasto e denso di implicazioni sociali, politiche ed economiche.

Lungi dalle romantiche idealizzazioni e dalle strumentalizzazioni mediatiche che hanno caratterizzato la rappresentazione del brigante nel cinema, nella letteratura e nella cultura popolare per oltre due secoli, l’esposizione si propone di restituire la complessità dei protagonisti e del contesto storico che li ha generati.

Si tratta di un’indagine volta a de-mitizzare la figura del fuorilegge, a contestualizzarla in un’epoca travagliata da rivoluzioni, guerre, disordini sociali e conflitti politici, spesso ignorati dalle narrazioni ufficiali e dalle agiografie risorgimentali.

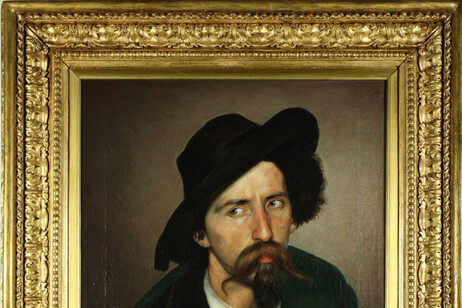

L’esposizione, che riunisce oltre duecento opere diversificate – dipinti, stampe, uniformi militari, fotografie, armi, amuleti, manifesti cinematografici e materiali multimediali – provenienti sia dalle collezioni del Museo del Risorgimento che da istituzioni di rilievo come il Museo Cesare Lombroso, il Musée d’Art et d’histoire de Neuchâtel e i Musei Reali e Musei Nazionali di Matera, mira a svelare i meccanismi attraverso i quali la figura del brigante si è trasformata in un’icona culturale, un simbolo ambiguo di ribellione, resistenza e, talvolta, di criminalità.

Il percorso espositivo, allestito nel suggestivo Corridoio dell’Aula della Camera Italiana, è strutturato in cinque sezioni cronologiche che delineano l’evoluzione del fenomeno: la fase di fermento rivoluzionario e controrivoluzione (1796-1825), l’epoca romantica che esaltò figure di fuorilegge (1825-1857), il drammatico periodo di conflitto tra italiani, borbonici e briganti (1857-1876), la lenta transizione post-brigantaggio (1876-1961), e le ultime riletture del fenomeno nel contesto di fenomeni di protesta sociale di massa (1961-2011).

Di particolare interesse è la presenza dell’Album Carelli, una collezione di sedici disegni che documentano le “Scene del brigantaggio nelle province napoletane”, un documento visivo di inestimabile valore.

Complementare è la documentazione fotografica che, con cruda realismo, immortala i volti dei briganti giustiziati, offrendo una testimonianza diretta della violenza dell’epoca.

Non mancano le caricature satiriche, strumenti potenti utilizzati per demonizzare il brigantaggio e legittimare il processo di unificazione nazionale.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e didattica, il percorso espositivo è arricchito da dispositivi narrativi multimediali innovativi e da due installazioni interattive che invitano il visitatore a interrogarsi sulle molteplici sfaccettature del fenomeno, a riflettere sulle sue radici socio-economiche e sulle sue implicazioni politiche, e a confrontarsi con la complessa eredità che ci ha lasciato.

La mostra ambisce così a stimolare un dibattito critico e consapevole sulla storia d’Italia e sulle sue narrazioni più controverse.