La mostra “La Natura del Segno nelle Marche.

Tracce di Collezionismo fra Primo e Secondo Novecento”, a cura di Maria Letizia Paiato, offre una rara opportunità di contemplare un patrimonio artistico ibrido e prezioso, generalmente relegato nel privato.

L’evento, inaugurato venerdì 31 ottobre presso la Chiesa della Misericordia a San Severino Marche, non è semplicemente una vetrina di disegni, ma un’indagine sull’evoluzione del gusto e delle pratiche artistiche nelle province di Macerata e Ancona, attraverso le opere di circa quaranta artisti che hanno segnato il passaggio tra l’inizio del secolo e gli anni Sessanta.

La curatela si concentra sul concetto di “segno”, non inteso come mero schizzo preparatorio, bensì come espressione autonoma, come *idea* nel senso belloriano, ovvero come nucleo concettuale primario che genera l’opera.

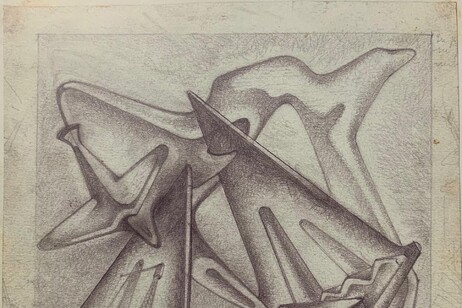

Questa prospettiva introduce un primo nucleo di artisti legati al Futurismo maceratese, movimento che, nato nel 1932 sotto l’impulso di Bruno Tano e attivo fino al 1942, rappresentò un episodio significativo nella diffusione e nell’interpretazione del futurismo italiano.

Le opere di Tano, affiancate a quelle di Ivo Pannaggi, Sante Monachesi, Umberto Peschi, Arnaldo Bellabarba e Wladimiro Tulli, delineano un percorso che alterna una fedeltà sostanziale al lessico futurista a un distacco più marcato, come nel caso di Virginio Bonifazi, testimoniando la complessità e la mutevolezza delle influenze artistiche.

Il percorso espositivo si espande poi, includendo un gruppo di artisti nati tra gli anni Venti e Quaranta, la cui produzione ha raggiunto la massima fioritura tra gli anni Settanta e Ottanta.

Questi artisti, tra cui Edgardo Mannucci, Arnoldo Ciarrocchi, Magdalo Mussio, Silvio Craia, Valeriano Trubbiani, Gino De Dominicis ed Enzo Cucchi, Carlo Cecchi, esplorano il disegno inciso, elevandolo al rango di opera compiuta.

La mostra non si limita a presentare disegni, ma analizza come il segno, sia grafico che inciso, si sia trasformato in un mezzo espressivo autonomo, capace di veicolare significati complessi e di riflettere le inquietudini e le sperimentazioni del secondo Novecento.

La curatela, dunque, intende illuminare un aspetto spesso trascurato della storia dell’arte marchigiana, offrendo al pubblico una prospettiva inedita sulla genesi e l’evoluzione della creatività artistica in un territorio ricco di stimoli e di talenti.