Il referto, una fredda macchina di inchiostro su carta, scatenò un’onda di sgomento.

Non era l’elenco di farmaci prescritti, né l’indicazione del percorso diagnostico a turbare profondamente l’uomo di Pescara.

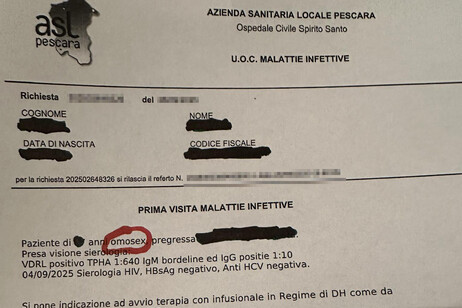

Era la parola, quella parola inattesa e fuori luogo, “omosex”, appuntata con apparente casualità in una sezione di documentazione relativa al day hospital.

Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che rivelava una profonda falla nel sistema, una violazione inaccettabile della privacy e, al di là, un atto potenzialmente discriminatorio.

L’episodio, lungi dall’essere un caso isolato, solleva interrogativi complessi sul delicato equilibrio tra diritto alla salute, riservatezza dei dati sensibili e rispetto delle identità individuali.

L’inserimento di informazioni sull’orientamento sessuale in un referto medico non solo è privo di rilevanza clinica, ma costituisce una grave violazione del principio di proporzionalità.

Quale necessità medica impone di divulgare una caratteristica intrinsecamente personale come quella, in un contesto di cura?L’atto, compiuto da una figura professionale deputata alla tutela della salute, la dottoressa della ASL, amplifica la gravità della situazione.

Un medico, garante della riservatezza del paziente, si rende protagonista di un’azione che, nel contesto sociale attuale, può generare stigma, pregiudizio e discriminazione.

L’uomo, ora esposto a potenziali ripercussioni sociali e personali a causa di una divulgazione non autorizzata, si è visto privato del suo diritto alla dignità e all’integrità.

Questo evento apre un dibattito più ampio sulla formazione etica dei professionisti sanitari e sulla necessità di aggiornare le procedure interne alle strutture sanitarie per garantire la protezione dei dati sensibili.

Non è sufficiente limitarsi a sottolineare l’importanza del consenso informato; è fondamentale promuovere una cultura di rispetto e inclusione all’interno delle istituzioni sanitarie, sensibilizzando il personale medico sulla vulnerabilità dei pazienti e sull’impatto che parole e azioni, apparentemente banali, possono avere sulla loro vita.

L’azione della dottoressa, anche se compiuta con intenzioni non esplicitamente maligne, denota una mancanza di consapevolezza rispetto al ruolo che il linguaggio può avere nel perpetuare stereotipi e pregiudizi.

La parola “omosex”, infatti, porta con sé un carico storico di stigmatizzazione e può essere percepita come offensiva e degradante.

La denuncia dell’uomo di Pescara rappresenta un campanello d’allarme, un monito a non sottovalutare il potere delle parole e l’importanza di tutelare la privacy e la dignità di ogni individuo, indipendentemente dal suo orientamento sessuale.

Questo incidente non è solo un’ingiustizia personale, ma un sintomo di un problema più profondo che richiede un’azione correttiva urgente e una riflessione collettiva sulla necessità di costruire una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.

Il diritto alla salute non può essere dissociato dal diritto alla dignità e al rispetto.