Un ritrovamento straordinario, frutto dell’applicazione di metodologie antropologiche virtuali all’avanguardia, riscrive la storia delle pratiche di modificazione corporea nel continente europeo.

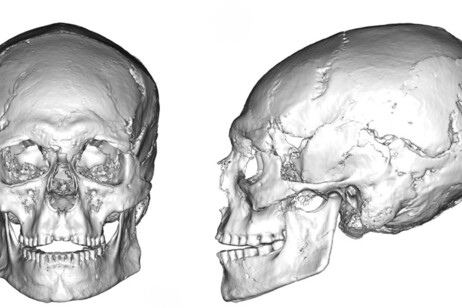

La scoperta, pubblicata su *Scientific Reports*, riguarda un cranio, denominato Arene Candide 12 (AC12), conservato nelle collezioni del Museo di Antropologia ed Etnologia dell’Università di Firenze, appartenente a un individuo che visse in Liguria tra 12.600 e 12.200 anni fa, durante l’ultima era glaciale.

L’analisi morfometrica geometrica, condotta da Tommaso Mori, assegnista di ricerca Unifi e primo autore dello studio, ha escluso cause patologiche o traumatiche per l’allungamento del cranio, rivelando invece una manipolazione intenzionale.

Si ipotizza che l’individuo, fin dalla prima infanzia, abbia subito l’applicazione di fasciature, una pratica che avrebbe progressivamente modellato la forma del cranio.

Questa tecnica, sebbene preliminare ad altre forme di manipolazione corporea più complesse, ne anticipa di millenni la diffusione in Europa, tradizionalmente associata al Neolitico e ad epoche storiche successive.

La datazione colloca questa pratica in un periodo ben più remoto, il Paleolitico Superiore, in linea con ritrovamenti analoghi provenienti da Asia e Australia.

Irene Dori, ricercatrice Unifi e vincitrice del programma Young Researchers MSCA, sottolinea la complessità e l’impegno richiesti da tale manipolazione.

Essa implica una cura attenta e un intervento precoce, rendendo la deformazione un segno permanente e visibile di appartenenza a un gruppo, un’identità innata e culturalmente trasmessa.

L’ipotesi più plausibile è che tali modificazioni riflettessero differenze sociali legate al sesso, all’età o alle abilità individuali, piuttosto che indicare una gerarchia di potere strutturata.

Il fatto che la deformazione sia stata riscontrata solo in un individuo rispetto ad altri cinque crani completi rinvenuti nel sito, suggerisce una funzione di marcatore identitario esclusivo, riservato a un’élite ristretta.

La scoperta, finanziata dal MUR nell’ambito del Pnrr e dalla Regione Toscana, mette in luce il valore inestimabile delle collezioni antropologiche dell’Università di Firenze, una risorsa di conoscenza sempre più ricca e inesauribile.

L’analisi di AC12 non solo ridefinisce la cronologia delle pratiche di modificazione corporea, ma apre nuove prospettive sulla complessità sociale e culturale delle popolazioni preistoriche europee, offrendo una finestra unica sulle loro strategie di identificazione e costruzione dell’identità.

Il ritrovamento invita a una rivalutazione delle nostre conoscenze sull’evoluzione delle pratiche culturali e sulle prime forme di espressione identitaria nell’Europa preistorica.