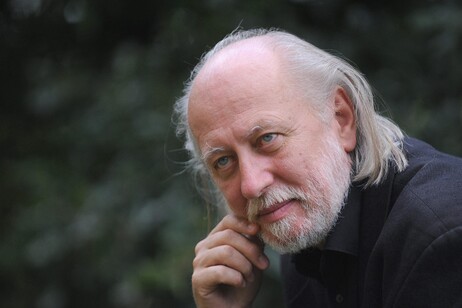

László Krasznahorkai, figura di spicco della letteratura contemporanea, si è visto conferire il Premio Nobel per la Letteratura 2025, un riconoscimento che consacra un’opera profondamente radicata nella riflessione sul tempo, la memoria e la precarietà dell’esistenza.

Susan Sontag, con la sua acuta intuizione, lo aveva già etichettato “Maestro dell’Apocalisse,” una definizione che, pur nella sua apparente drammaticità, coglie l’essenza di un immaginario narrativo intriso di un senso di imminente dissoluzione, non tanto catastrofico in senso letterale, quanto esistenziale.

Krasznahorkai non racconta storie di fine del mondo come eventi spettacolari; piuttosto, scava nell’aridità di un presente che si trascina, un presente sospeso in un eterno stato di attesa, permeato di un vuoto opprimente.

La sua scrittura, potente e dilatata, si concentra sulla percezione di un tempo che si disfa, una temporalità frammentata in cui passato, presente e futuro si confondono in un’unica, interminabile sequenza.

La campagna ungherese, teatro primario delle sue opere, non è semplicemente uno sfondo geografico, ma un vero e proprio *alter ego* narrativo, un paesaggio intriso di decadenza, di abbandono, di un’inconfondibile malinconia.

Da *Satantango*, il suo romanzo d’esordio, con la sua struttura labirintica e il suo ritmo ossessivo, fino a *Melancolia della resistenza* e *Guerra e guerra porta speranze e paure*, Krasznahorkai esplora la dinamica del degrado, non solo materiale e sociale, ma anche interiore.

I suoi personaggi, spesso figure ai margini della società, intrappolati in una spirale di inazione e di rassegnazione, sono testimoni silenziosi di un mondo in frantumi.

La scrittura di Krasznahorkai si distingue per la sua complessità strutturale e sintattica, caratterizzata da frasi lunghe e intricate, a volte quasi ininterrotte, che riflettono la frammentazione del tempo e della memoria.

Questa tecnica, apparentemente ostica, mira a disorientare il lettore, a immergerlo nell’atmosfera opprimente e destabilizzante che pervade i suoi romanzi.

L’utilizzo ripetuto di schemi lessicali e sintattici, le continue sospensioni, i ritorni su se stessi, creano un effetto di circolarità che sottolinea l’assenza di progressione, l’inerzia che imprigiona i personaggi e la narrazione stessa.

Più che una denuncia politica o sociale, l’opera di Krasznahorkai si configura come una profonda meditazione sulla condizione umana, sulla sua fragilità e sulla sua capacità di resistenza di fronte all’ineluttabilità del tempo.

Il premio Nobel non celebra semplicemente un autore, ma riconosce la potenza di una voce che, nel cuore del terrore apocalittico, recupera il potere dell’arte come strumento di comprensione e di consolazione, un faro nel buio della disillusione.