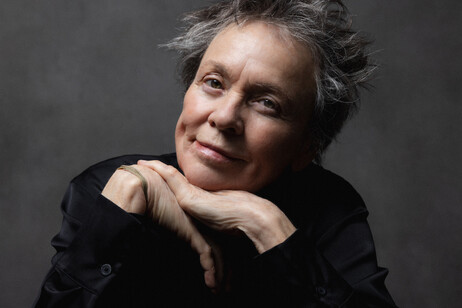

La Fragilità del Simbolo: Laurie Anderson e la Crisi della Ragione PubblicaIn un’epoca segnata da un senso di smarrimento collettivo, Laurie Anderson, figura iconica dell’avanguardia newyorkese, si presenta come una voce dissonante e profetica.

La sua performance “Republic of Love”, presentata al pubblico romano, non è semplice spettacolo, ma un’esplorazione inquietante della fragilità dei valori fondanti della società contemporanea, e in particolare, della perdita di bussola che sembra affliggere la leadership americana.

Anderson, con la sua estetica minimalista che combina violino elettrico, tastiere e manipolazione digitale del suono, crea un’atmosfera sospesa, un palcoscenico di riflessioni intense.

Lo schermo alle sue spalle proietta immagini potenti: una città avvolta da una nevicata di lettere dell’alfabeto, un’immagine che evoca la cancellazione, la rimozione, la manipolazione del linguaggio come strumento di controllo.

Questa rappresentazione visiva si fa eco alle recenti notizie riguardanti le direttive governative che impongono la censura di termini considerati scomodi o politicamente non allineati, un atto che Anderson definisce un tentativo di “dissolvere” la realtà negandone la definizione stessa.

L’artista non si limita a una critica politica superficiale.

Essa scava più a fondo, analizzando il ruolo del mercato e del denaro come motori ineluttabili di una tecnocrazia che erode le fondamenta stesse della democrazia.

La sua citazione di Mark Fisher – “È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo” – risuona come un ammonimento urgente, un invito a confrontarsi con la gravità della crisi ecologica e socio-economica che ci attanaglia.

L’amore, tuttavia, emerge come un possibile antidoto a questo clima di disperazione.

Attraverso la lettura di una poesia di Allen Ginsberg, “Song”, Anderson suggerisce che l’atto di dare, di offrire senza aspettative, costituisce un gesto rivoluzionario, una forma di resistenza alla logica del profitto e dell’accumulazione.

La narrazione autobiografica, intessuta tra le riflessioni più ampie, aggiunge un tocco di umanità e profondità alla performance.

Il ricordo della corrispondenza con John Kennedy, il giovane senatore che le consigliò di non promettere l’impossibile e che, in risposta alla sua elezione, le inviò dodici rose rosse, offre uno spaccato di un’epoca di speranza e idealismo, un contrasto stridente con la realtà politica attuale.

La frase di Kennedy, “Aspiro a un’America che non abbia paura della grazia e della bellezza”, risuona come un rimpianto, un’utopia irraggiungibile.

La memoria del marito, Lou Reed, e del suo libro “Il mio Thai Chi”, culmina in un gesto inaspettato: l’invito al pubblico a partecipare a un’esecuzione collettiva dei movimenti dell’antica arte marziale cinese.

Questa azione simbolica rappresenta un tentativo di riconnettersi con il corpo, con la fluidità, con l’armonia, come risposta alla rigidità e alla frammentazione del mondo moderno.

La performance di Laurie Anderson non è un semplice spettacolo, ma un atto di resistenza intellettuale, un invito a riscoprire la capacità di sognare un mondo più giusto e più umano, un mondo in cui la grazia e la bellezza possano ancora fiorire, nonostante le ombre che lo avvolgono.

È una chiamata all’azione, un incoraggiamento a coltivare la creatività e l’empatia come strumenti per affrontare le sfide del futuro.